Terminés les totems marketing et les pitchs creux : le Web3 entre dans l’âge adulte. L’euphorie spéculative laisse place à une exigence de clarté, d’impact, de robustesse. Les freelances, ingénieurs et recruteurs scrutent désormais ses terrains d’application avec autant de lucidité que d’ambition. De quoi envisager un avenir tangible — ou refermer une parenthèse numérique ?

Les piliers technologiques du Web3

Tout commence avec la blockchain, socle technique du Web3. Ce registre distribué permet d’enregistrer des données de manière immuable, sans passer par une autorité centrale. Chaque transaction y est vérifiée collectivement, ce qui renforce la transparence tout en réduisant les risques de falsification.

Sur cette base s’appuient les smart contracts : des programmes autonomes qui s’exécutent dès que des conditions précises sont remplies. Ils fluidifient les échanges, réduisent les frictions juridiques et instaurent un climat de confiance programmable, notamment dans la finance décentralisée.

Viennent ensuite les crypto-actifs et les NFTs, qui donnent une valeur d’échange ou d’usage aux projets Web3. Leur circulation alimente des écosystèmes numériques où la rareté, la propriété et l’accès s’expriment autrement.

Enfin, la gouvernance s’organise autour des DAO, ces structures collectives dirigées par leurs membres. Sans PDG ni conseil d’administration, elles incarnent un modèle de gouvernance horizontale, piloté par le code et la communauté.

Quelles sont les promesses du Web3 ?

L’un des leviers les plus puissants du Web3 réside dans la reprise de contrôle sur les données personnelles.

Là où les plateformes centralisées exploitent les comportements à des fins commerciales, les protocoles décentralisés offrent un cadre où l’utilisateur devient détenteur de ses informations. L’identité numérique ne dépend plus d’un compte, mais d’une clé cryptographique.

En parallèle, la désintermédiation bouleverse des secteurs entiers. Dans la finance, les utilisateurs peuvent emprunter, épargner ou échanger sans passer par une banque. Dans l’art, les NFTs redéfinissent la valeur des œuvres et leur circulation. Dans le jeu vidéo, les modèles play-to-earn permettent aux joueurs de monétiser leur engagement. Chaque fois, le Web3 remplace des structures centralisées par des protocoles ouverts.

Cette dynamique ouvre la voie à de nouveaux modèles économiques pour les créateurs. Musiciens, développeurs, designers ou écrivains peuvent désormais distribuer leurs productions sans plateforme dominante, en captant directement la valeur générée par leur communauté.

Enfin, l’infrastructure Web3 se veut globale et inclusive. L’accès aux services ne dépend pas d’un statut bancaire ou d’une nationalité, mais d’une simple connexion Internet. Pour les populations exclues du système financier traditionnel, c’est une porte d’entrée vers l’épargne, l’investissement, et même la gouvernance collective.

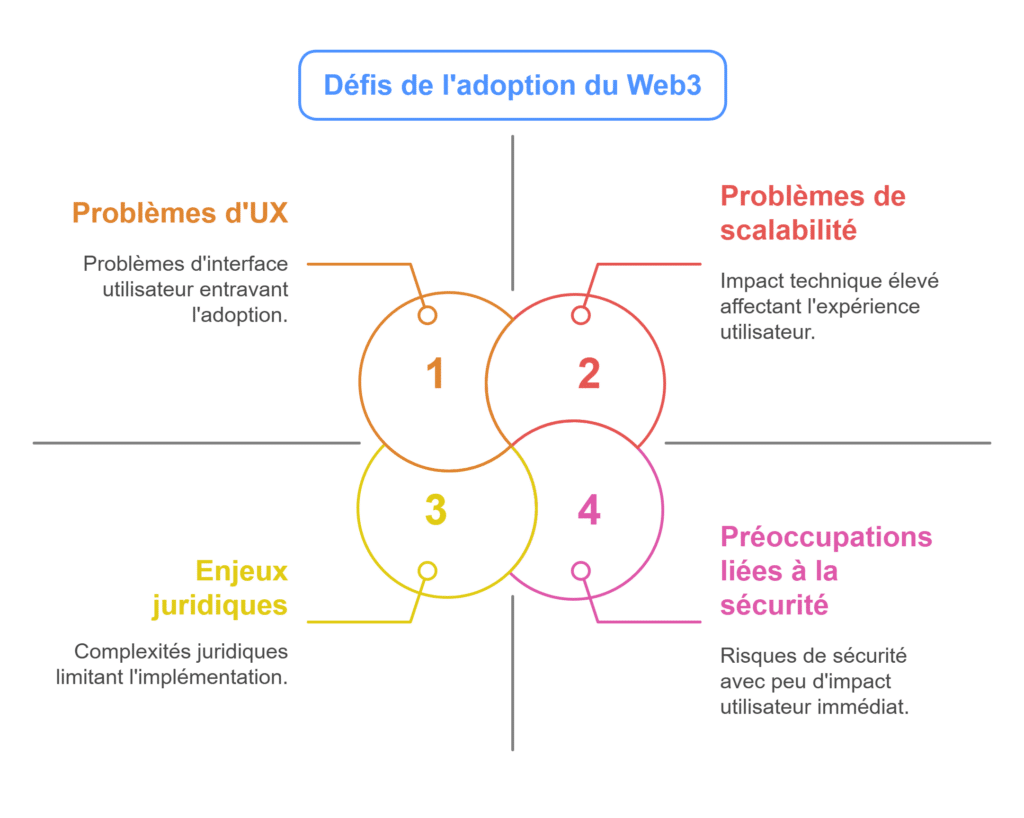

Les freins actuels à son adoption

Malgré son potentiel, le Web3 reste complexe à appréhender. L’expérience utilisateur laisse souvent à désirer : interfaces techniques, jargon opaque, erreurs irréversibles en cas de mauvaise manipulation. Cette complexité freine l’adoption au-delà du cercle des initiés.

Autre obstacle : la scalabilité. La majorité des blockchains souffre de limitations techniques qui ralentissent les transactions et en augmentent le coût. Les frais sur Ethereum, par exemple, rendent certains usages inenvisageables pour les petits porteurs.

S’ajoute à cela un flou réglementaire persistant. D’un pays à l’autre, la légalité des cryptos varie, les statuts des actifs numériques restent ambigus, et les décisions judiciaires peinent à suivre l’innovation. Ce manque de cadre juridique freine l’investissement institutionnel et l’industrialisation des projets.

Enfin, l’écosystème pâtit d’une image instable, marquée par la spéculation, les arnaques et les promesses non tenues. Ces dérives ternissent les ambitions initiales et alimentent une méfiance légitime — y compris chez les acteurs les plus curieux.

Les perspectives d’évolution à moyen et long terme

À court terme, le Web3 ne s’imposera pas comme une rupture brutale, mais comme une couche silencieuse qui s’intègre aux usages existants.

Ce que certains appellent déjà le « Web2.5 » combine le meilleur des deux mondes : l’ergonomie du Web actuel et la souveraineté offerte par la blockchain. De nombreuses applications masqueront cette complexité technique, sans renoncer à la décentralisation.

Dans cette hybridation progressive, les géants du numérique jouent un rôle ambigu. Meta expérimente les NFTs, Google collabore avec des acteurs du Web3 pour ses services cloud, tandis que Microsoft intègre des briques blockchain à ses outils pour développeurs.

Sur le plan technique, l’avenir s’écrit aussi avec les « Layer 2 » — des solutions qui déportent certaines opérations hors de la blockchain principale pour améliorer vitesse et coût. Arbitrum, Optimism ou encore Starknet s’imposent comme des catalyseurs d’adoption.

En parallèle, des blockchains alternatives comme Solana, Avalanche ou Near défendent une approche plus radicale, avec des architectures pensées pour la performance native.

À plus long terme, plusieurs scénarios se dessinent.

Le plus optimiste : une adoption massive, intégrée aux outils du quotidien, encadrée par des régulations claires.

Le plus réaliste : une adoption sectorielle, fragmentée, tirée par des niches comme la finance décentralisée ou les jeux blockchain.

Le plus pessimiste, enfin, verrait l’utopie s’essouffler face aux blocages politiques, aux contraintes techniques et à la défiance persistante.

Quelles opportunités pour les freelances tech ?

Dans ce contexte en mutation, les freelances tech disposent d’une fenêtre stratégique. La demande en développement blockchain ne faiblit pas : écriture de smart contracts, audit de sécurité, conception d’architectures décentralisées… Les entreprises recherchent des talents capables de naviguer dans des environnements complexes, souvent open source, parfois en constante évolution.

Au-delà du développement pur, les profils UX, UI et devOps orientés Web3 gagnent en visibilité. L’enjeu ? Rendre les applications plus intuitives, plus rapides, plus résilientes. Le Web3 ne se résume pas à la cryptographie : il a besoin de designers, d’intégrateurs, d’architectes systèmes.

Se former ne demande pas nécessairement un retour sur les bancs de l’école. Des plateformes proposent des parcours gratuits ou intensifs. L’open source reste, de loin, le meilleur terrain d’apprentissage.

Conclusion

Le Web3 avance, porté par des convictions fortes et des expérimentations concrètes. Derrière les effets d’annonce, des usages durables prennent forme, à la croisée de la technologie, de l’économie et de la gouvernance. Pour les freelances tech, c’est un terrain d’exploration à fort potentiel — à condition de rester lucide, curieux et bien accompagné.